Die Beerdigung Paul Schneiders am 21. Juli 1939, an der übrigens die katholischen Mitchristen mit ihrem Pfarrer ebenso teilnahmen wie die evangelischen und durch die Hunderte von bekennenden Christen aus fast allen Landeskirchen Deutschlands nach Dickenschied kamen, fand unter strenger Beobachtung der Gestapo statt. Diese fürchtete mit gutem Grund, dass sie zu einer machtvollen Demonstration des Zusammenhalts der Bekennenden Kirche werden würde. Zwischen sechshundert und tausend Menschen waren auf dem Friedhof versammelt, um den „Staatsfeind“ P.S. zu Grabe zu tragen. Unter ihnen etwa hundertfünfzig bis zweihundert Pfarrer im Talar.

Auch das rheinische Konsistorium, das – wie auch der Evangelische Oberkirchenrat – durch Abwesenheit glänzte und an M.S. kein Kondolenzschreiben richtete, konstatierte das, freilich mit unverhohlener Besorgnis, wie der Brief des Konsistorial-Präsidenten Koch vom 26. Juli 1939 an den Evangelischen Oberkirchenrat in Berlin zeigt: „Die mit der Person Schneiders zusammenhängenden kirchenpolitischen Schwierigkeiten“ seien durch sein Ableben ja nun „in der Hauptsache erledigt“. Doch sehe er sich durch die Art der Beisetzungsfeierlichkeiten zu einem besonderen Bericht veranlasst. Eine unübersehbare Besucherschar aus allen Richtungen sei in Dickenschied zusammengeströmt. „Von weither, sogar aus Ostpreußen, Bayern und Schleswig-Holstein, sollen Leute gekommen sein, und der imponierende Charakter dieser Kundgebung wurde durch die Anwesenheit einer Anzahl von rund 150 Geistlichen im Talar unterstrichen. Dazu waren gegen 50 Pfarrer in gewöhnlicher Kleidung erschienen, um dem Toten das letzte Geleit zu geben.“

Zwar habe Pfarrer Schlingensiepen seine Grabrede „in gemäßigter Tonart“ gehalten. Und die Feier sei, wie Superintendent Gillmann der Polizei vorher zugesagt habe, „ruhig und würdig verlaufen“. Aber „die Haltung der Witwe soll eine derartige gewesen sein, dass sie allgemeine Bewunderung fand“. Es erwecke doch „Verwunderung, dass eine solch machtvolle Kundgebung in heutiger Zeit, noch dazu in unmittelbarem Grenzbereich, überhaupt stattfinden“ könne. Schneider habe doch als Staatsgegner gegolten. „Es bestand bis zuletzt auch keine Aussicht, dass er etwa aus dem Konzentrationslager in absehbarer Zeit hätte entlassen werden können. Wir selbst mussten uns davon überzeugen, dass sein weiteres Verbleiben im Pfarramt nicht länger tragbar sei.“

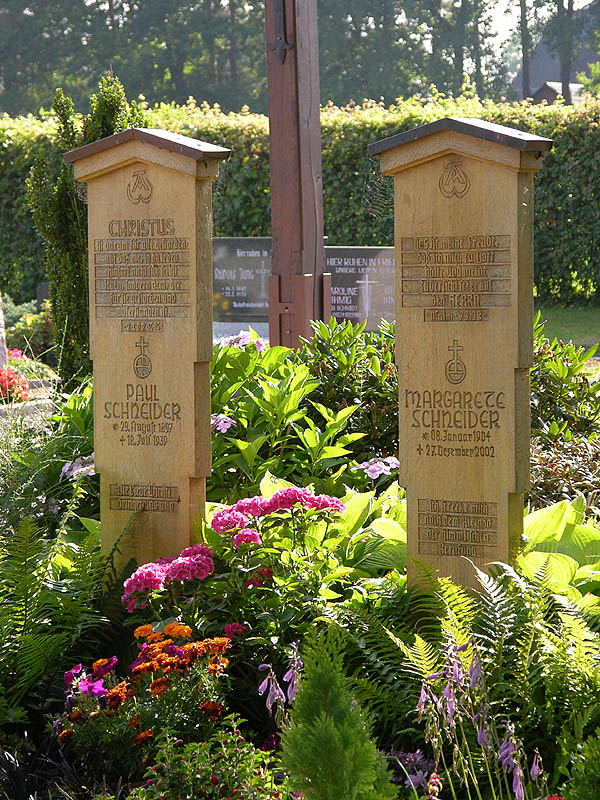

Bedenkt man ferner, dass diese Begräbnisfeierlichkeiten ihren tiefen Eindruck auf die Bevölkerung der kirchenpolitisch als sehr schwierig bekannten Gegend nicht verfehlt haben, so dürfte die ganze Begebenheit nicht geeignet sein, zur Beruhigung der dortigen kirchlichen Verhältnisse beizutragen, und unseren fortgesetzten Bemühungen um die Schaffung friedlicher Zustände nicht entgegenkommen. „Die Grabstätte Schneiders in Dickenschied wird zu einer unerwünscht großen Bedeutung erhoben, und vieler Augen werden auf sie wie gewissermaßen auf einen Wallfahrtsort gerichtet sein. Nicht gering dürfte die Gefahr einer ausländischen Propagandentfaltung zu erachten sein.“ Er bittet darum, seinen Bericht dem Herrn Reichskirchenminister zuzuleiten.

Dass diese Beerdigungsfeier auf die Bevölkerung des Hunsrück großen Eindruck machte, das wurde noch durch die Tatsache verstärkt, dass zahlreiche Zeitgenossen zur selben Zeit ein starkes Erdbeben in jenem sonst von Beben selten heimgesuchten Gebiet spürten. Langensiepen berichtet darüber: „Als die Feier ihrem Ende zuging, zog im Westen ein schweres Unwetter herauf, vor dessen Ausbruch wir nach dem letzten Liedvers in die benachbarten Häuser flüchteten. Wir haben später aus der Zeitung erfahren, dass dies Unwetter nur eine Begleiterscheinung des Erdbebens war, das zur Stunde der Beisetzung das Rheinland in einer seit Jahrzehnten nicht erlebten Stärke erschütterte. In Dickenschied habe ich von dem Erdbeben nicht reden hören. Wahrscheinlich war unsere Erregung so groß, dass niemand darauf geachtet hatte.“

Wie eindrücklich – auch ohne die Erinnerung an ein Erdbeben – das Ereignis dieser Beerdigung war, das haben viele Teilnehmende noch nach Jahrzehnten berichtet. Pfarrer Hermann Lutze bezeichnete es als „das stärkste Erlebnis“, dessen er sich in seinem Leben erinnere. Und Bernhard Heinrich Forck fasst seinen Eindruck so zusammen: „Die innerste Verbundenheit der Bekennenden Kirche hat wohl nie vorher und nie nachher einen so gewaltigen Ausdruck gefunden wie dort auf dem Dorffriedhof in Dickenschied.“ Ein Gestapo-Beamter habe ihm gegenüber geäußert: „So werden Könige begraben.“ Er habe ihm geantwortet: „Kaum, aber hier wird ein Blutzeuge Jesu Christi zu Grabe getragen.“

Vgl. Sonntagsbeilage der Hunsrücker Zeitung vom 22. Juli 1939 mit der Überschrift „Starker Erdstoss im Mittelrheingebiet“